KünstlerInnen, die ihre Werke über Kunsthändler verkaufen, sind in der Regel mit Kommissionsverträgen konfrontiert. Um rechtssichere Verträge abzuschließen und Streitigkeiten zu vermeiden, ist es für beide Parteien, die KünstlerInnen (Kommittenten) und Händler (Kommissionäre), unerlässlich, die Grundlagen des Kommissionsrechts zu kennen. Heutzutage kaufen Kunsthändler zeitgenössische Werke kaum noch direkt an, um sie mit einem Aufschlag weiterzuverkaufen. Dies liegt unter anderem an der großen Menge an Gegenwartskunst und dem veränderten Kaufverhalten.

Sie können den Beitrag hier lesen oder als PDF herunterladen: ↓PDF, 72 kB

Die Grundlagen des Kommissionsgeschäfts

Das Kommissionsgeschäft ist im deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) in den §§ 383-406 ausführlich geregelt. Es basiert auf einem Geschäftsbesorgungsauftrag, bei dem der Kunsthändler (Kommissionär) im eigenen Namen, aber auf Rechnung der KünstlerInnen (Kommittenten) handelt. Die Beteiligten sind der Kommissionär (die Kunsthandlung oder Galerie), der Kommittent (der Künstler) und das Kommissionsgut (die Kunstwerke). Auch wenn die Kunsthandlung nicht im Handelsregister eingetragen ist, gelten die Vorschriften des HGB für beide Parteien.

Rolle und Pflichten des Kommissionärs

Der Händler agiert als Vermittler von Gegenwartskunst, nicht als Händler im herkömmlichen Sinne. Für seine Tätigkeit erhält er eine Provision, aber keinen Handelsgewinn. Er ist an die Weisungen des Künstlers gebunden und schuldet ihm Rechenschaft (§ 384 HGB).

Die gesetzlichen Vorschriften des Kommissionsrechts drehen sich hauptsächlich um die Pflichten des Kommissionärs. Der Kunsthändler muss das Kommissionsgeschäft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausführen, das Interesse des Künstlers wahren und dessen Weisungen befolgen (§ 384 Abs. 1 HGB). Das bedeutet, die Werke müssen aktiv angeboten, sichtbar präsentiert und beworben werden.

Haftung und Eigentum

Der Kunsthändler haftet den KünstlerInnen für die Ausführung des Geschäfts. Wenn er beispielsweise ein Werk auf Kredit verkauft, muss er die Genehmigung des Künstlers einholen und diesem die Anschrift des Käufers nennen (§ 384 Abs. 3 HGB). Weicht der Händler von den Weisungen der KünstlerInnen ab (z.B. durch unzulässige Preisabweichung), ist er schadensersatzpflichtig. Wenn der Händler ein Werk günstiger als vereinbart verkauft, muss der Künstler sofort entscheiden, ob er das Geschäft ablehnt. Tut er dies nicht, gilt die Abweichung als genehmigt (§ 386 Abs. 1 HGB). Bietet der Kunsthändler an, die Preisdifferenz zu erstatten, muss der Künstler dies akzeptieren (§ 386 Abs. 2 HGB).

Der Künstler bleibt Eigentümer der Werke, bis der Kaufpreis vollständig entrichtet ist. Der Kunsthändler ist für die sichere Verwahrung der Werke verantwortlich und haftet für Schäden, sobald sie in seinen Besitz übergehen (§ 390 Abs. 1 HGB). Er ist jedoch nur zur Versicherung der Werke verpflichtet, wenn er dazu vom Künstler angewiesen wurde (§ 390 Abs. 2 HGB).

Empfehlung aus jahrzehntelanger Praxis an alle, die mit Kommissionsverträgen umgehen:

Lesen Sie aufmerksam die §§ 383 - 406 HGB.

Abrechnung und Bezahlung

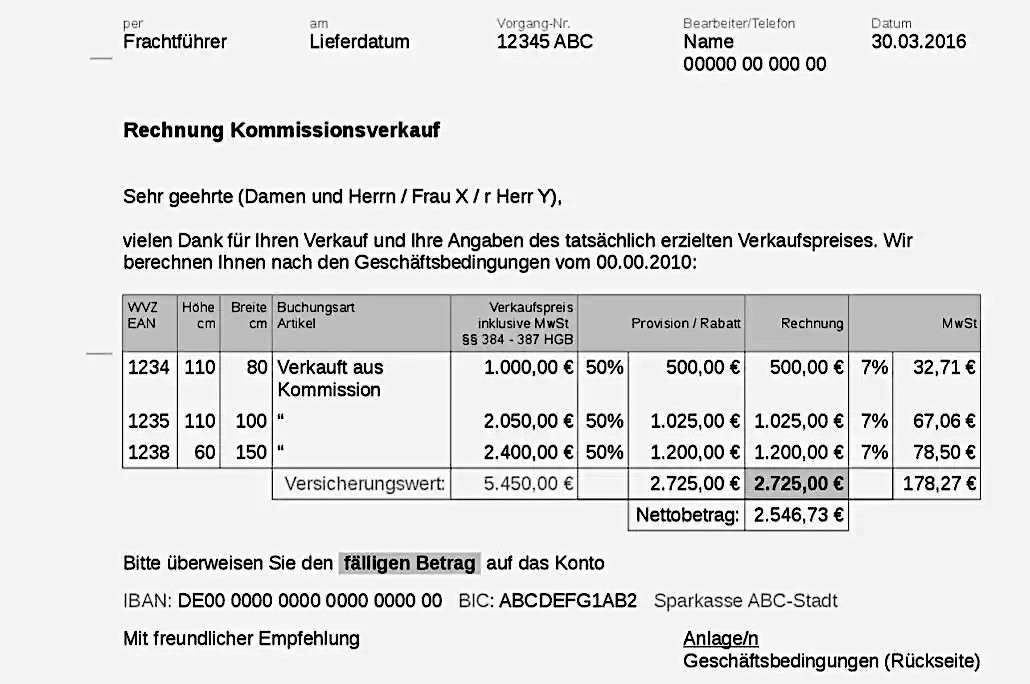

Nach einem Verkauf muss der Kunsthändler den Künstler unverzüglich benachrichtigen (§ 384 Abs. 2 HGB). Er muss den gesamten Verkaufserlös an den Künstler auszahlen, selbst wenn er einen höheren Preis erzielt hat, als ursprünglich vereinbart war (§ 387 HGB). Im Gegenzug schuldet der Künstler dem Händler die vereinbarte Provision. In der Praxis wird die Provision oft direkt vom Verkaufserlös abgezogen (Kontokorrentverfahren, § 355 HGB). Die Auszahlung des Verkaufserlöses wird unmittelbar nach dem Verkauf fällig, unabhängig davon, ob eine Rechnung des Künstlers vorliegt. Für den Erstverkauf eines neu geschaffenen Werkes eines Künstlers gilt der verminderte Mehrwertsteuersatz von 7 %.

Rückgabe und Vertragsgestaltung

Wenn der Vertrag endet, müssen die unverkauften Werke an den Künstler zurückgegeben werden. Falls der Künstler die Werke nicht abholt und in Verzug gerät, kann der Händler sie versteigern lassen, um seine Kosten zu decken (§ 389 HGB). Der Händler hat ein Pfandrecht an den Werken zur Sicherung seiner Forderungen gegenüber dem Künstler (z.B. für Provisionen oder Lagerkosten) (§§ 397-399 HGB).

Komplizierte Vertragsformulare sind nicht zwingend erforderlich. Der einfache kaufmännischer Schriftverkehr reicht aus, um einen Kommissionsvertrag abzuschließen.

Hierzu steht ein vollständiger Vorlagensatz für alle kommissionsrechtlichen Geschäftsvorgänge zur Verfügung, den Sie in diesem Beitrag als ZIP-Archiv herunterladen können:

Kommissionsvorlagen für selbstabrechnende KünstlerInnen

Da das HGB und das BGB viele Aspekte regeln, sind oft nur wenige zusätzliche Vereinbarungen notwendig. Ein einfacher Hinweis auf die Geltung der Kommissionsvorschriften des HGB (§§ 383 ff.) kann bereits Sicherheit für beide Parteien schaffen. Es empfiehlt sich jedoch, eine Klausel zur Versicherung der Werke aufzunehmen.

Das Beitragsbild zeigt das Gemälde „Das Ladenschild des Kunsthändlers Gersaint“ von Antoine Watteau (1684 – 1721).